8 minutes

Publié : avril 2025

À la fin de 2023, l’ACPM comptait 1 358 ophtalmologistes (code de travail 60) parmi ses membres.

Le graphique ci-dessous présente une comparaison des tendances observées sur une période de 10 ans dans les dossiers médico-légaux de l’ACPM ciblant les ophtalmologistes et l’ensemble des spécialités chirurgicales.

Quels sont les risques relatifs d’un problème médico-légal en ophtalmologie?

- Ophtalmologistes, plaintes aux Collèges (n = 1 169)

- Ophtalmologistes, actions civiles (n = 520)

- Toutes les spécialités chirurgicales, plaintes aux Collèges (n = 7 313)

- Toutes les spécialités chirurgicales, actions civiles (n = 4 448)

Entre 2014 et 2023, on a observé un taux global de plaintes aux Collèges 1 significativement plus élevé chez les ophtalmologistes que dans l’ensemble des spécialités chirurgicales (p < 0,0001); quant au taux global d’actions civiles, il était significativement inférieur chez les ophtalmologistes que dans l’ensemble des spécialités chirurgicales (p < 0,0001).

Par rapport aux autres ophtalmologistes, quel est le risque de vous faire citer dans des dossiers médico-légaux?

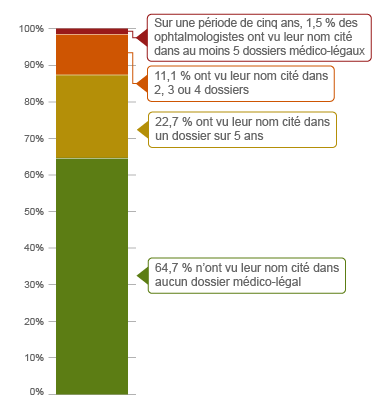

Pourcentage d’ophtalmologistes, fréquence des dossiers sur 5 ans

| Aucun dossier |

64,71 |

| 1 dossier |

22,69 |

| 2 à 4 dossiers |

11,15 |

| 5 dossiers ou plus |

1,45 |

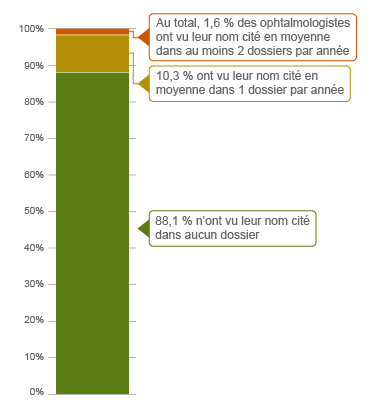

Pourcentage d’ophtalmologistes, fréquence des dossiers sur 1 an

| Aucun dossier |

88,14 |

| 1 dossier |

10,3 |

| 2 dossiers ou plus |

1,56 |

Sur une période de cinq ans (2019 à 2023), 2 1,5 % des ophtalmologistes ont vu leur nom cité dans au moins cinq dossiers (fréquence la plus élevée). De plus, 11,1 % de l’ensemble des ophtalmologistes ont vu leur nom cité dans 2, 3 ou 4 dossiers durant cette période. Ces ophtalmologistes ont vu leur nom cité dans un plus grand nombre de dossiers que 87,4 % de leurs collègues dont le nom n’a été cité dans aucun dossier ou qu’un seul dossier sur une période de cinq ans. Au total, 64,7 % de l’ensemble des ophtalmologistes n’ont vu leur nom cité dans aucun dossier médico-légal sur une période de cinq ans.

En outre, 1,6 % de ces spécialistes comptaient en moyenne deux dossiers ou plus par année, et donc plus de dossiers que 98,4 % des autres médecins de la même spécialité.

Les sections suivantes présentent les données tirées de 536 dossiers d’actions civiles, de plaintes aux Collèges et de plaintes intrahospitalières conclus par l’ACPM entre 2019 et 2023, et visant des ophtalmologistes.

Quelles sont les plaintes le plus souvent émises par les patient·es et les critiques le plus couramment formulées par l’expertise médicale? 3 (n = 536)

| Évaluation déficiente |

32,84 |

11,38 |

| Processus de consentement inadéquat |

26,12 |

16,04 |

| Problèmes de communication médecin-patient·e/famille |

21,46 |

12,87 |

| Comportement non professionnel |

19,78 |

4,85 |

| Surveillance ou suivi inadéquats |

18,84 |

5,22 |

| Erreur de diagnostic |

18,66 |

10,26 |

| Connaissances ou compétences insuffisantes |

15,67 |

5,60 |

| Omission de réaliser un test ou une intervention |

15,11 |

5,41 |

| Procédure administrative inadéquate |

14,37 |

11,57 |

| Processus décisionnel inadéquat en matière de prise en charge |

12,13 |

6,16 |

Les plaintes sont fondées sur le fait que, du point de vue des personnes traitées, un problème médical ou autre est survenu au cours de la prestation des soins. Ces plaintes ne sont pas toujours appuyées par l’opinion de l’expertise médicale. Il arrive que l’expertise n’ait pas de critiques à formuler quant aux soins prodigués, ou que ses critiques ne soient pas en lien avec les allégations des personnes soignées.

Quelles sont les interventions faisant le plus souvent l’objet de critiques par l’expertise médicale en ophtalmologie? (n = 536)

- Chirurgie de la cataracte (182)

- Traitements du glaucome (p. ex. iridotomie/iridectomie) (64)

- Chirurgies rétiniennes (p. ex. photocoagulation au laser, vitrectomie) (50)

- Injection médicamenteuse intravitréenne (p. ex. anti-VEGF) (43)

- Chirurgie réfractive (p. ex. LASIK, photokératectomie, kératotomie) (42)

La fréquence des interventions recensées dans les dossiers médico-légaux est, selon toute probabilité, représentative de ce qu’on observe dans la pratique des ophtalmologistes; toutefois, elle ne reflète pas nécessairement les interventions à risque élevé.

Les critiques le plus couramment formulées par l’expertise médicale au sujet de ces interventions sont notamment les suivantes :

- Tenue de dossiers inadéquate

- Processus de consentement inadéquat

- Évaluation déficiente

- Problèmes de communication médecin-patient·e/famille

- Procédure administrative inadéquate

Sur ces 536 dossiers, on a fait état d’un diagnostic manqué, d’un retard de diagnostic ou d’une erreur de diagnostic dans 55 cas. De plus, 49 patient·es ont souffert d’une lésion consécutive à une intervention. Les critiques le plus couramment formulées par l’expertise médicale à propos de ces interventions sont les suivantes :

- Examen ophtalmologique incomplet. Par exemple, une ophtalmologiste n’a pas effectué de biomicroscopie parce qu’un enfant s’est débattu, craignant la douleur causée par l’intervention. Dans ce cas, l’expertise médicale a recommandé d’utiliser un anesthésiant pour effectuer un examen ophtalmologique complet.

- Tenue de dossiers inadéquate. Par exemple, un ophtalmologiste a omis de consigner au dossier les antécédents ophtalmologiques détaillés d’une personne, les résultats de l’examen du champ visuel ou la description des nerfs optiques. L’expertise médicale a recommandé une tenue de dossiers exhaustive incluant les attentes de la personne soignée, les bienfaits et les risques des interventions, un diagnostic différentiel et un plan de suivi.

- Surveillance ou suivi inadéquats. Par exemple, une ophtalmologiste n’a pas prévu un suivi postopératoire régulier pour surveiller la maîtrise de la pression intraoculaire, ce qui a entraîné une atrophie optique glaucomateuse grave et irréversible ainsi qu’une perte de vision. L’expertise médicale en vient à la conclusion que l’absence de suivi a contribué à la perte de vision (de 20/70+ à une acuité visuelle limitée au mouvement de la main).

- Connaissances ou compétences cliniques insuffisantes. Par exemple, l’expertise médicale a déterminé que des connaissances cliniques insuffisantes ont contribué au défaut d’une ophtalmologiste de suivre les lignes directrices nationales d’ophtalmologie en ce qui concerne l’examen annuel devant être réalisé pour surveiller les effets d’un traitement par Plaquenil. Par conséquent, les effets toxiques du traitement n’ont pas été décelés, ce qui a entraîné une perte de vision.

Par ailleurs, les procédures de certains cabinets ont aussi fait l’objet de critiques par l’expertise médicale dans 64 dossiers. Voici quelques exemples de procédures inadéquates :

- Après un rendez-vous chez son ophtalmologiste, une personne allègue que la consultation s’est déroulée trop rapidement, qu’elle n’a pas eu le temps de discuter de ses préoccupations, que l’ophtalmologiste n’a pas enfilé de gants pour examiner ses paupières et qu’elle a attendu trop longtemps dans la salle d’attente. L’expertise médicale a recommandé à l’ophtalmologiste de se laver/désinfecter les mains devant ses patient·es avant les examens, et elle était d’avis que la consultation a eu lieu en temps opportun.

- Une personne s’est vu facturer un examen qui n’était pas couvert par ses assurances (p. ex. tomographie par cohérence optique du segment antérieur) sans qu’on lui explique pourquoi. L’expertise médicale a recommandé à l’ophtalmologiste de consigner au dossier toutes les discussions avec les patient·es concernant les examens ou les interventions non remboursés par les assurances.

Quels sont les principaux facteurs associés à un préjudice modéré ou grave 4 dans les dossiers médico-légaux? (n = 536)

Facteurs liés aux patient·es 5

- Complications consécutives à des soins médicaux/chirurgicaux :

- Affections de la cornée et maladies externes de l’œil (p. ex. kératite, œdème cornéen)

- Maladies de la rétine (p. ex. déchirure et décollement de la rétine, rétinopathie, dégénérescence maculaire, endophtalmie, corps flottants, hémorragie intravitréenne)

- Oculoplasties (p. ex. affections des glandes lacrymales, ptosis/entropion)

- Traumatisme (p. ex. lacération et déchirure cornéenne)

- Déficience visuelle/cécité

Facteurs liés aux médecins 6

- Omission d’effectuer un examen diagnostique ou une intervention thérapeutique (p. ex. biomicroscopie, traitement pharmacologique)

- Évaluation déficiente (p. ex. du nerf optique)

- Surveillance ou suivi inadéquats

- Processus décisionnel inadéquat concernant le choix d’effectuer ou non une intervention chirurgicale

- Processus de consentement inadéquat (p. ex. discussion insuffisante sur les différents risques associés à une intervention)

Aide-mémoire pour réduire les risques

Nous avons dégagé certains facteurs à considérer dans la gestion des risques en ophtalmologie à partir des critiques formulées par l’expertise médicale :

- Obtenir des antécédents pertinents, y compris les antécédents ophtalmologiques ou le mécanisme lésionnel, et effectuer un examen oculaire exhaustif, y compris un examen de l’œil dilaté ou un test d’acuité visuelle, s’il y a lieu. Se demander si d’autres examens diagnostiques ou consultations sont nécessaires pour évaluer l’état des patient·es en s’assurant de tenir compte des urgences oculaires possibles. Obtenir un deuxième avis en cas d’incertitude à l’égard du diagnostic ou pour exclure une affection plus grave.

- Consigner au dossier les antécédents médicaux (y compris les symptômes et les comorbidités), les résultats de l’examen physique, les réévaluations, les diagnostics différentiels, les investigations, le diagnostic et le raisonnement diagnostique. Inclure les renseignements communiqués aux patient·es, comme les raisons qui justifient les examens demandés ou les traitements prescrits. Utiliser un langage clair et normalisé dans vos dossiers. Veiller à ce que l’information soit assez détaillée pour améliorer la continuité des soins.

- Pour obtenir un consentement éclairé, les médecins devraient discuter des éléments suivants et les consigner au dossier :

- le diagnostic

- la nature du traitement proposé

- les chances de succès

- les autres traitements possibles (y compris l’absence de traitement et ses conséquences éventuelles)

- les risques importants et particuliers associés aux traitements proposés et aux autres choix de traitement

- Pendant la discussion, s’assurer d’aborder et de consigner au dossier :

- la compréhension et les attentes des patient·es ainsi que les réponses aux questions posées.

- Établir des normes pour le traitement des appels et des messages vocaux des patient·es. Prévoir des messages pour les patient·es qui demandent des soins durant les heures de fermeture du cabinet.

Limites

Les nombres qui figurent dans ce rapport sont tirés des données médico-légales de l’ACPM. Les dossiers médico-légaux de l’ACPM ne représentent qu’une petite proportion des incidents liés à la sécurité des patient·es. De nombreux facteurs peuvent inciter une personne à intenter une poursuite ou à déposer une plainte, et ces facteurs varient grandement en fonction du contexte. Les dossiers médico-légaux peuvent donc être une précieuse source d’information sur des sujets importants, mais on ne peut les considérer comme représentatifs de l’ensemble des incidents liés à la sécurité des patient·es.

Maintenant que vous connaissez les risques liés à votre travail…

Limitez les risques médico-légaux grâce aux ressources de l’ACPM.

- Recherches de l’ACPM :

- Apprentissage en ligne de l’ACPM :

Des questions?

Pour toutes demandes de données, écrivez à [email protected]

Ce rapport de recherche a bénéficié de l’apport du Dr Derek Waldner de l’Université de Calgary. L’ACPM est reconnaissante de sa contribution aux travaux de recherche de l’Association.

Notes

-

Les médecins n’ont pas l’obligation de signaler les plaintes au Collège à l’ACPM, et ne le font que sur une base volontaire. Par conséquent, il n’est pas possible de brosser un portrait complet de ce type de dossiers au Canada.

-

En moyenne, un dossier médico-légal est ouvert deux à trois ans après un incident lié à la sécurité des patient·es. Ainsi, il est possible qu’un nouveau dossier médico-légal concerne un incident survenu il y a quelques années.

-

Par expertise médicale, on entend les médecins experts et expertes qui interprètent les problèmes cliniques, scientifiques ou techniques liés aux soins prodigués et qui émettent une opinion à leur égard. Ces médecins ont habituellement une formation et une expérience semblables à celles de leurs collègues ayant prodigué les soins à évaluer.

-

Comprend les préjudices modérés, les préjudices graves pour les patient·es ainsi que le décès. Selon le glossaire du service de recherche de l’ACPM, un préjudice modéré est défini comme symptomatique, dictant une intervention ou une prolongation du séjour en milieu clinique, ou causant un préjudice ou une perte fonctionnelle permanents ou temporaires. Un préjudice grave pour les patient·es est défini comme symptomatique, dictant une intervention nécessaire à la survie ou une intervention médicale ou chirurgicale majeure, entraînant une diminution de l’espérance de vie, ou causant, de façon permanente ou temporaire, une perte fonctionnelle ou un préjudice majeurs.

-

Les facteurs liés aux patientes et patients regroupent toutes les caractéristiques ou les affections médicales présentes au moment de la consultation médicale, ou tout événement survenant durant la consultation.

-

D’après l’opinion d’expertes et d’experts. Comprend les facteurs liés aux personnes exerçant une profession médicale, à l’équipe et au système. En ce qui concerne les ophtalmologistes, aucun facteur lié à l’équipe ou au système ne paraissait se dégager des données.